新闻资讯

12

2020-03

- 耕地修复研发团队:潜心研发六年,斩获“国家科技进步奖”

-

发布者:yonker 浏览次数:1885

3月11日上午,浏阳经开区(高新区)2020年经济工作会议召开,永清环保获“自主创新奖”、“知识产权奖”两项科技类奖项。作为高科技的环保企业,永清环保的创新研发和工匠精神广受赞誉。

今天,让我们走进永清环保斩获“国家科技进步奖”的年轻团队——耕地修复研发团队。

“这不是我个人的功劳,是团队多年积累取得的共同成绩!”在接受采访时,永清环保修复技术中心副院长刘代欢博士坦言,“耕地修复治理关乎民生大事,希望通过团队的共同努力,攻克更多难题。”此前,以永清环保作为主要完成单位之一、永清环保刘代欢博士作为主要完成人之一的“稻田镉砷污染阻控关键技术与应用”获2019年度国家科学技术进步奖二等奖。

一个环节就可能要进行成百上千次室内实验、冒着严寒酷暑在田间开展大量实验……国家级荣誉的背后,是企业团队几年来日复一日的不懈努力与攻坚克难。自2014年以来,在团队的共同努力下,永清环保逐步建立了耕地修复治理核心技术与产品,目前已在湖南、四川、江苏等省份的10余个示范项目中推广应用。

瞄准耕地修复治理领域 创新研发

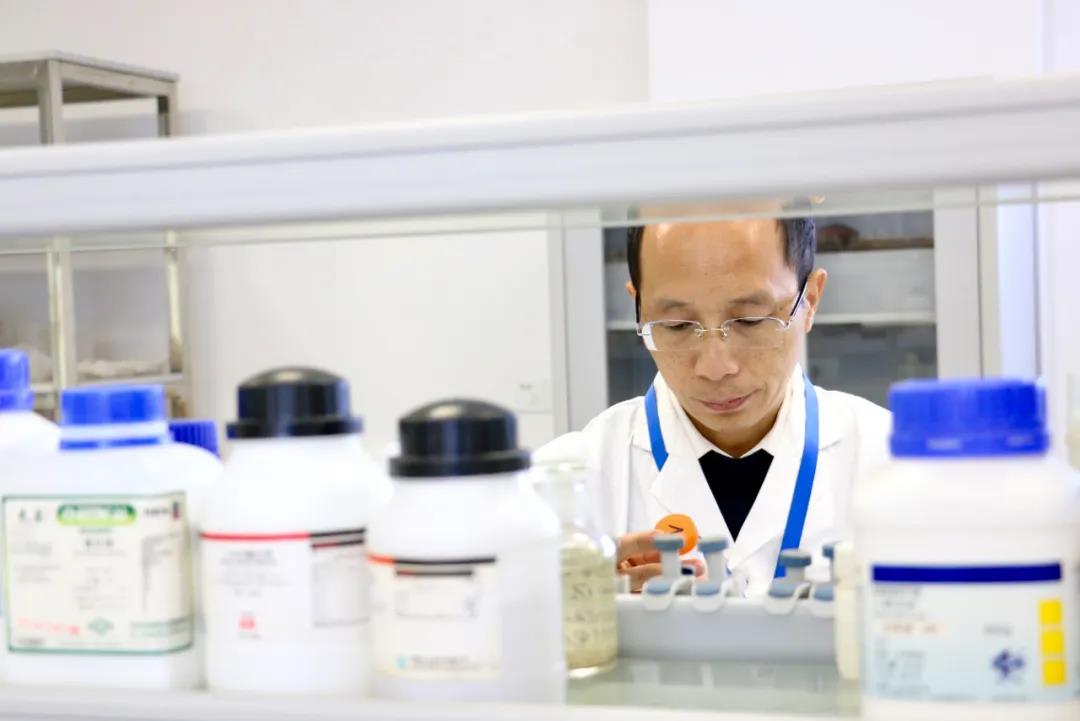

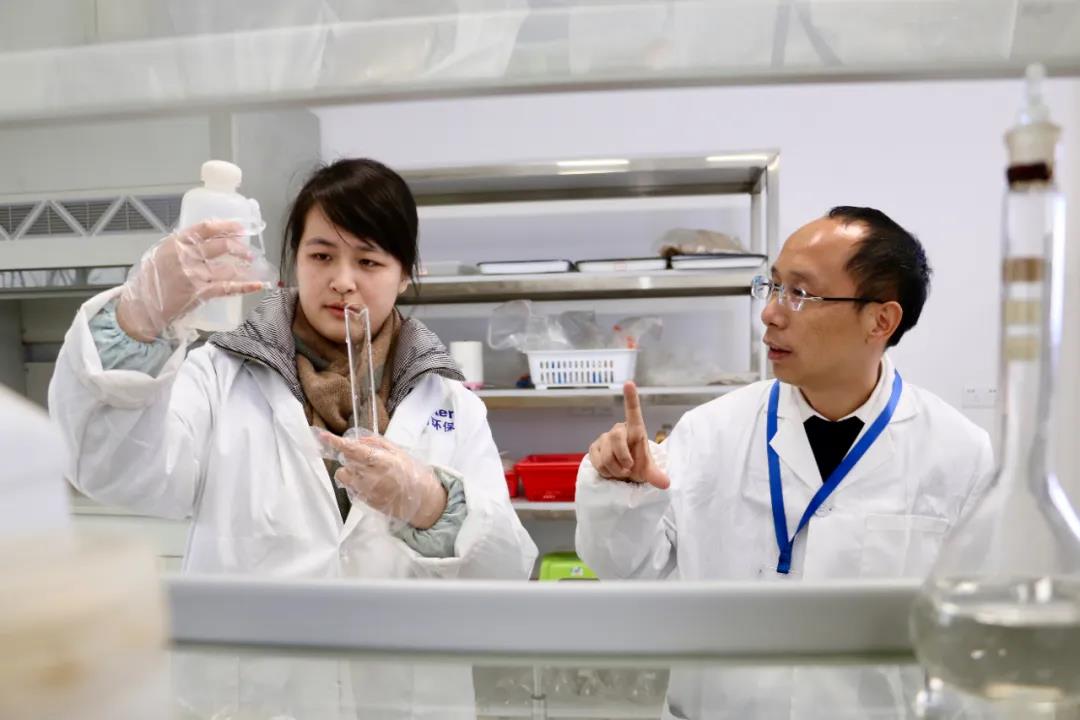

永清环保耕地修复实验室内,实验桌上一个个装着泥土的编号塑料盒排列整齐,一旁的研究人员正拿着试管装上一定体积的去离子水进行浇灌。

“这是在进行土培实验,模拟自然条件下土壤的降雨和干旱反应过程。”刘代欢说,实验台上的土壤样品培养的时间长短不一,久的已有七八个月,只有通过一定时间后的取样研究才能摸清其产生反应的动态数据,以便下一步的研究。

一项技术的研发,少不了相关数据的支撑与对比,在此过程中实验是必不可少的步骤。“这也是研发中的一个难点,有时候进行50个药剂的实验,最后只有两三个能用。”刘代欢介绍,因耕地土壤的属性不尽相同,一块试验田里需要取多个样本进行试验,样本中的要素又很复杂,往往一个环节就要进行上百次,甚至上千次的实验。

此外,由于耕地土壤污染治理效果要通过作物效果验证,在室内土培药剂研发初步成功后,还需要到全国各地典型的试验田进行实验,整体实验周期较长。

“2013年刚开始确定以耕地修复治理为主要研究领域的时候,自己心里是没底的。”刘代欢坦言。在公司的大力支持下,2014年,他带头组建的研发团队自主研发的“稻米降镉富硒集成技术”通过湖南省科技厅成果评估,并在后续几年湖南省耕地土壤修复新技术新产品展示中取得了很好的成绩。

这给了团队成员更多的信心。此后两年,以刘代欢为代表的耕地修复治理研发团队进一步加大了农田重金属治理技术的研究、提升和推广。2016年,永清环保一举签下了湖南某地重金属污染耕地修复整区承包服务项目,面积达23.6万亩,企业在耕地修复治理领域迈出了一大步。

重新研发适用技术和模式 攻坚小麦降镉难题

2016年,我国北方某地小麦镉超标事件引发全国关注,这也让永清环保耕地修复治理研发团队意识到了新的问题:以往的耕地镉污染问题主要在南方水稻上,而北方小麦污染逐步凸显后,同样的治理技术显然已经不适用。

“水稻降镉在国内外已经有十几年的广泛研究,我们可以根据已知研究情况对技术、模式进行创新、优化,但碱性土壤、小麦降镉在行业内少有成果。”刘代欢说,想要攻克这个难题,意味着团队必须从零开始,重新研发适用技术和模式。2017年初,耕地修复治理研发团队成立北方耕地重金属污染修复治理研究小组,专门针对北方土壤修复治理进行研究。袁毳(cuì)便是该小组成员之一。

“在重金属污染耕地旁,我们租了一块试验田进行小区实验,以便于系统开展实验。”袁毳说,在充分进行前期调研后,小组便将试验田多个点位的土壤取样寄回公司实验室,模拟已知环境要素进行室内实验。

整个室内实验花费了一年多的时间,直到2018年小组才研发出了较为完整的治理体系。随后,小组成员再次来到取样试验田进行田间实验,在长达7个多月的效果监测中不断优化、改进,最终小麦降镉成效明显。两年多的付出也迎来收获,2019年10月,永清环保成功中标北方某地农田重金属污染修复试点项目。

刘代欢博士和耕地修复研发团队一道实施研发工作

“整个项目的跟组过程中,几乎每个月就要去一次现场,每次都要将不同处理实验小区全部研究一遍,时间紧任务也重。”袁毳说,正是这种现实研究实验,才能不断提升团队的研究水平,使得公司的耕地修复治理技术在行业内保持领先。

从初入门者到如今参与多项国家和省级重点科研课题、建立国家工程实验室等科研平台,再到参与农业农村部耕地修复治理相关行业标准的制定,永清环保耕地修复治理团队的科研人员、工程人员们用自己多年来的坚守,交出了一份靓丽答卷。

科技创新成果得到了的关注,这让永清环保耕地修复治理研发团队的科研人员们备受鼓舞,更加坚定了要坚持科技创新、掌握环境治理核心技术的决心。在永清集团改革的新形势下,这个团队又瞄准了新的目标。他们将继续深耕耕地修复治理领域,不断实现创新进步,为耕地治理作出积极贡献。

文 | 浏阳日报记者 罗晓芳

永清股份

永清股份